| 前へ | 次へ |

2013/03/23

鍋野手漉き和紙作りを体験 !!

2013/03/23

鍋野手漉き和紙作りを体験 !!

ツイート

塩田の鍋野手漉き和紙工房に手漉き和紙作り体験に行ってきました(*^_^*)

鍋野地区に伝わる

300年以上の歴史がある伝統工芸の手漉き和紙。

鍋野手漉き和紙工房では、1000円(はがき4枚・名刺12枚)で手漉きが体験できます。

(要 予約)

【 あたたかい手触り(^^) 】

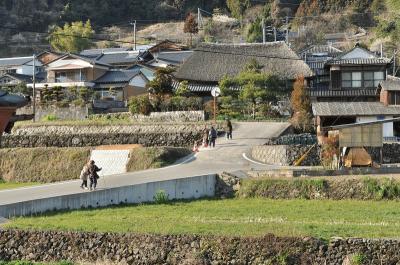

塩田の西北端・武雄市との境の山の盆地にある鍋野地区。

とってものどかでいい所です。

体験当日、

工房では、保存会の方が

原料を入れて紙を漉くための「漉き船」作っていらっしゃいました。

鍋野の和紙は

楮(こうぞ)と糊の役目になる トロロアオイとお水が主な原料になります。

トロロアオイも、栽培されていて、使用する水も 鍋野川から汲んで使っているそうです。

全て、鍋野産!!です(^^)

(作り方)

①1月に楮の収穫会があり約500キロを収穫します

↓

②2昼夜 水に浸す

↓

③5時間大釜で煮てあくを出す

↓

④薬で白くする

↓

⑤攪拌機(かくはんき)で細かくする

↓

⑥漉き船で水と楮とトロロアオイと合わせる

ここまででも、とても手がかかる大変な作業ですね (*_*)

↓ ↓ ↓ 手漉き体験はここから(^o^)/↓ ↓ ↓

①木枠を漉き船に45度ぐらいの角度にいれます。

この角度が重要(^・^)! なのです。

角度が低かったり高かったりすると、水や空気が入ったりしてしまいます。

簡単そうですが、この角度が難しい。。

枠に原料を入れようとしすぎたり

原料がこぼれないように低くしすぎたり。。

②木枠を、左・右、手前・奥と動かして

③ ①~②を数回繰り返して厚さを調節して、水を切ります

ここからは、保存会の方にバトンタッチ!(^o^)/*\(^o^)

乾燥へ。

30~40分水を切り

熱いお湯が中に入った鉄板の上で熱して、しっかり乾燥させます。

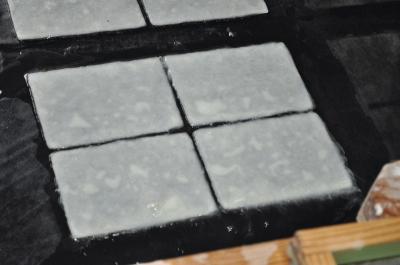

形を整えてもらい、完成です\(^o^)/

すごくしっかりした手漉き和紙の出来上がりです!!

嬉野では

あったかまつりの灯籠や市内の小・中学校の卒業証書などに使われています(*^_^*)

代表で指導してくださった西野さんは、毎年市内の小・中学校の卒業証書を漉かれていて

今年は約800枚漉いたそうです。

「時間も手間もかかるばってん、『よかったよ!』といってもらえるとが嬉しか!

子供達やみなさんの感想の気になる(笑)」と西野さん。

卒業証書の和紙には

私たちが体験したものより大きい道具(漉き簀〈すきす〉)を使われていました。

と~ても、高価なものだそうですよ(゜レ゜)

その漉き簀を使ってちゃっぴーが今回だけ特別に体験!

しましたが、力も必要でとっても難しかったそうでした^_^;

西野さんは、丁寧にリズムよく漉いてらっしゃいました。

さすが、職人さんです(*^_^*)

【 ちゃぷちゃぷちゃぷ~ 】

この手漉き和紙、

300年以上前から作られていました。

とても盛んで、年産112トンほど塩田津から長崎などへ積み出されていたそうです。

昔は、農閑期の仕事だったそうで、鍋野地区のたくさんの家で作られていました。

若い女性が冷たい川で作業をしてる当時の写真を見せてくださいました。

この写真の女性の方は今、80~90歳ぐらいだそう。

貴重な写真ですね(^^)

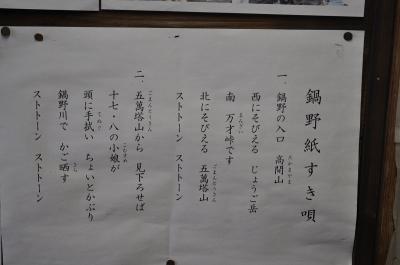

「鍋野紙すき唄」という唄もあります。

鍋野から見える山や近くの峠などの

当時の様子がよくわかります。

毎年1月にある収穫祭で、歌うそうです。

盛んだった手漉き和紙も

しかし、みなさんの「鍋野手漉き和紙」への熱い思いで

平成12年に

地元の方達と塩田商工会のみなさんが協力し

「途絶えた地域の伝統産業、手漉き和紙の復活」を合言葉に

37年ぶりに復活しました。

保存会代表の西野俊行さんは

「他の地区にはなか手漉き和紙で町を活性化ができればと思って。

そしてなによりこの伝統をつなげていくのが責任と思います。

保存会メンバーはは主に70~80歳代ばっかいです。

後継者が出てきてくれるのを楽しみにしています。

それまでがんばります!(^^)」と

話してくださいました。

この手漉き和紙体験、

日曜日のみ体験できます。(要予約)

一度、体験して

和紙のあたたかさにふれてみませんか?(*^_^*)

【 お問い合わせ・予約 】

塩田町商工会 0954-66-2555

(鍋野手漉き和紙工房 塩田町馬場下乙2176-1)

大きな地図で見る

| 前へ | 次へ |