| 前へ | 次へ |

2022/11/29

\多久市で12/11まで!/

2022/11/29

\多久市で12/11まで!/

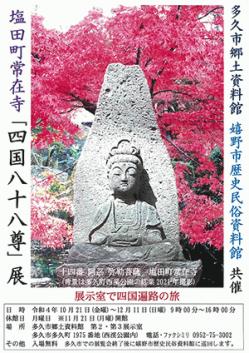

塩田町 常在寺「四国八十八尊」

ツイート

多久市郷土資料館と嬉野市歴史民俗資料館の共催で、塩田町 常在寺にある四国八十八ヶ所巡りにちなんで作られた石仏を調査した展示会が開催されています(*^^*)

多久市での展示終了後、嬉野市歴史民俗資料館でも展示予定です。

(日程が決まり次第、お知らせいたします)

塩田町 常在寺「四国八十八尊」

日程:2022年10月21日(金)~12月11日(日)

時間:9時~16時

場所:多久市郷土資料館 第2・第3展示室

多久市多久町1975番地 西渓公園内

休館日:月曜日

入場料:無料

* * * * * *

常在寺 は真言宗御室派の寺院で、塩田津伝統的建造物群保存地区にあります。

和同元(708)年、行基が開いたと伝えられる地域の古刹で、塩田町で最も歴史のあるお寺です。後鳥羽天皇の病気回復祈願が成就し、大黒天が下賜されたといわれ秘仏になっています。

本堂の北側から西側にかけて広がる常在寺山には、四国八十八ヶ所巡りにちなんで山路に石仏が安置され、現在、石仏138体と弘法大師像・台座275基が確認されています。

*多久と塩田の関係*

江戸時代、多久と塩田は「石工」と「教育」の面で深いかかわりがありました。

「石工」

塩田石工の祖といわれている初代石工・筒井惣右衛門が20代前半まで石工修行をしていた江戸時代の小城郡砥川には多久領もありました。

また、小城郡砥川村から塩田に移住したと伝えられる永石石工の記録が18世紀後半以降の石造物に刻まれています。

「教育」

蓮池藩日誌に常在寺に接した北東にあった蓮池藩の藩校「塩田学寮」に、多久領から人を招いていたという記録が残されています。

* * * * * *

多久市郷土資料館では、年に数回企画展を開催されています。

今回の企画展は多久市郷土資料館 藤井 伸幸館長の企画です。

藤井館長は以前、常在寺に隣接する旧塩田工業高校の校長を務められました。

校長在任中に、常在寺にたくさんの石仏があることに興味を持ち、常在寺や塩田津の方々にお世話になったことの恩返しの思いから石仏の調査を進められました。

約1週間かけて、常在寺の裏山にある石仏を調査。

四国八十八尊138体のうち江戸期の石仏に絞っています。

(欠損や所在不明などもあり)

※入山するには常在寺の許可が必要です※

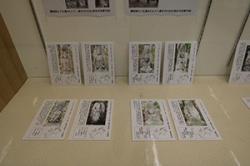

展示は石仏の写真と四国八十八ヶ所札所の霊場、台石に刻まれた寄進者など調査したものを1体ずつパネルにしています。

そして、石仏の位置から推定される常在寺の江戸時代の巡礼路の推定図などもありました(^o^)丿

(自然災害等により、位置が動いていると思われるものもあります)

多久市での展示会ではそのうち6体を多久市に運んで展示されています。

展示にあたって、藤井館長が丁寧に汚れを取り除いたそうです。

指先や顔など細部まできれいに残っており、江戸時代のものとは思えない美しさ。(展示されているものは光背が欠けたものを選ばれています)

都合が合えば、藤井館長の説明を聞くこともできますよ(∩´∀`)∩

資料館は西渓公園内にあります。

紅葉が見ごろの時期には園内に訪れた方も多く来館されたそうです。

嬉野市での展示会は日程が決まり次第、お知らせいたします(≧▽≦)

* * * * * *

塩田町 常在寺「四国八十八尊」

日程:2022年10月21日(金)~12月11日(日)

時間:9時~16時

場所:多久市郷土資料館

第2・第3展示室

多久市多久町1975番地 西渓公園内

https://goo.gl/maps/4cU5N6WeHhk2mBm28

休館日:月曜日

入場料:無料

| 前へ | 次へ |